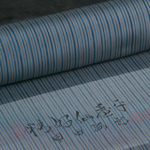

46 堤焼

元禄年間(1688〜1704年)に始まった杉山焼は、堤町一帯に窯場を設けたことから、後に堤焼と呼ばれるようになりました。黒と白の釉薬を豪快に流し掛けた“なまこ釉”を特徴とする素朴で力強い焼物です。「堤焼乾馬窯」は、地元の名工として知られた初代が、洋式軍艦開成丸建造のため招聘された江戸の陶工・三浦乾也より、秘伝書『乾山秘書』の書写を許され、乾馬の陶号を授けられたことから始まります。

- タグ

-

Story : 3 政宗以後の文化の広まり 指定 : カテゴリー : 6 江戸時代以来の伝統の職人技 地域 : 1 仙台市 - DATA

-

名称: 46 堤焼 よみかた: つつみやき 住所: 仙台市泉区上谷刈字赤坂8-4 - 所在地/所蔵/伝承地

- 仙台市

![41 大崎八幡宮の松焚祭[どんと祭]](http://datebunka.jp/wp-content/uploads/2017/01/41_1_150.jpg)